科學(xué)從來(lái)不是位于金字塔頂尖自我陶醉的工具,諾獎(jiǎng)成果之所以偉大,不僅在于這些工作能夠沉淀于歷史,更重要的是可以幫助人類改變未來(lái)。

(圖源:nobelprize.org)

撰文 | 林梅

編輯 | 葉水送

十月初的網(wǎng)絡(luò)媒體,除了為祖國(guó)慶生外,諾貝爾的頒獎(jiǎng)結(jié)果以及相關(guān)解讀始終占據(jù)著重要位置。

諾貝爾獎(jiǎng)是對(duì)一流科研成果的肯定,對(duì)于普羅大眾來(lái)說(shuō),諾獎(jiǎng)更像陽(yáng)春白雪,仿佛永遠(yuǎn)站在山巔,距離普通人非常遙遠(yuǎn)。事實(shí)上,諾獎(jiǎng)的研究成果和我們每個(gè)人息息相關(guān),它們悄無(wú)聲息地改變著我們的生活。

就像孩子們常問(wèn)的,光合作用是什么?銀河系外面是什么?以及每個(gè)成年人關(guān)心的,人類何時(shí)能戰(zhàn)勝癌癥?這些問(wèn)題都能在諾獎(jiǎng)的成果中找到答案。

從流浪地球到宇宙起源

你一定記得,年初上映的國(guó)產(chǎn)科幻影片《流浪地球》在影迷中掀起了星際科幻的熱潮。無(wú)論對(duì)孩童還是大人,深邃神秘的宇宙都極富魅力。當(dāng)我們仰望繁星,都想知道地球所在的茫茫宇宙,究竟藏了多少秘密。

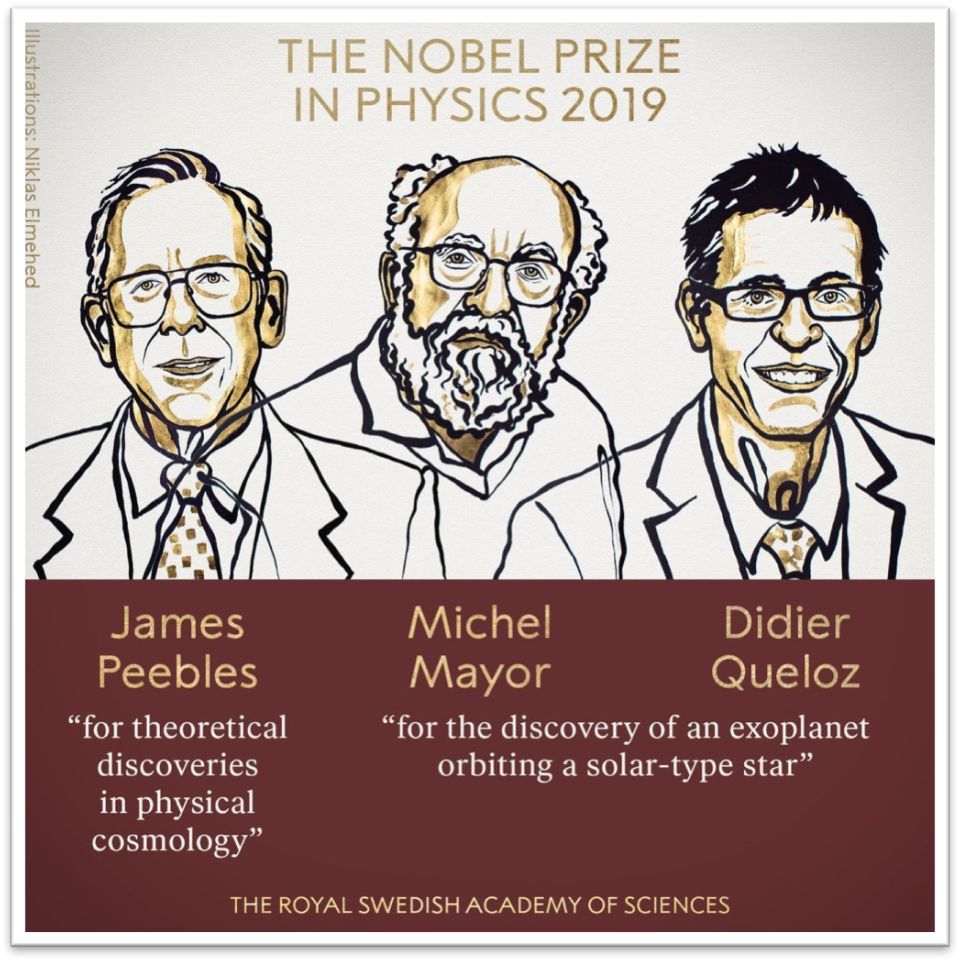

2019年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng),頒給了加拿大裔美國(guó)科學(xué)家詹姆斯·皮布爾斯(James Peebles)、瑞士科學(xué)家米歇爾·馬約爾(Michel Mayor)、瑞士科學(xué)家迪迪埃·奎洛茲(Didier Queloz),表彰他們?cè)谟钪鎸W(xué)方面的貢獻(xiàn)。這或許是人類對(duì)于宇宙好奇心的極好說(shuō)明。

2019年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)(圖源:nobelprize.org)

那么,這三位科學(xué)家的工作究竟是什么?他們的成果又是如何幫助我們了解宇宙的呢?10月26日下午,在墨子沙龍和賽先生合辦的2019年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)、化學(xué)獎(jiǎng)、生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)的科普解讀報(bào)告現(xiàn)場(chǎng),來(lái)自中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)的蔡一夫教授講述了背后的故事。

在蔡一夫看來(lái),人類之所以從來(lái)沒(méi)有停止過(guò)探索宇宙的腳步,背后最原始的驅(qū)動(dòng)力就是我們想知道人類到底身處何方,我們想去理解宇宙的演化以及地球在宇宙中所扮演的角色。這種好奇心,從古希臘時(shí)代開始,持續(xù)至今絲毫不減。

遠(yuǎn)在2000多年前,古希臘的哲學(xué)家通過(guò)自己的觀測(cè),加上哲學(xué)的思辨,給出了他們對(duì)宇宙的理解;文藝復(fù)興之后,借助望遠(yuǎn)鏡,哥白尼明確地提出了日心說(shuō);基于當(dāng)時(shí)科學(xué)家們的一系列學(xué)說(shuō)和長(zhǎng)期的天文觀測(cè),牛頓成功建立了牛頓力學(xué)體系,并且可以比較精確地描述天體的運(yùn)動(dòng)軌跡;而到了大約100年前的愛因斯坦時(shí)代,他提出來(lái)的狹義相對(duì)論和廣義相對(duì)論,一經(jīng)面世便徹底顛覆了人類對(duì)整個(gè)宇宙時(shí)空的理解和認(rèn)知。

與此同時(shí),實(shí)證觀測(cè)方面的天文科學(xué)研究也在蓬勃發(fā)展,例如美國(guó)天文觀測(cè)家哈勃,利用望遠(yuǎn)鏡發(fā)現(xiàn)了我們的近鄰的一些星系正在遠(yuǎn)離我們而去,從此揭示了我們的宇宙是一個(gè)膨脹的宇宙。逐漸地,我們擁有了今天眾所周知的宇宙學(xué)標(biāo)準(zhǔn)圖像——熱大爆炸宇宙學(xué)說(shuō)。

蔡一夫

在此次報(bào)告中,蔡一夫教授以2019年三位諾獎(jiǎng)得主的工作作為切入點(diǎn),將背后的故事娓娓道來(lái)。科學(xué)家不停地探索宇宙的演化歷程,尋找更廣闊的系外行星,推進(jìn)了人類所能認(rèn)知的疆域。

蔡教授總結(jié)道:“我們?nèi)祟愒谟钪嬷须m渺小如塵埃,但是我們演化出的高度文明,卻能夠去了解我們浩瀚宇宙的奧秘,在我看來(lái),這是宇宙中最不可理解的一件事情。”

應(yīng)對(duì)氣候變化

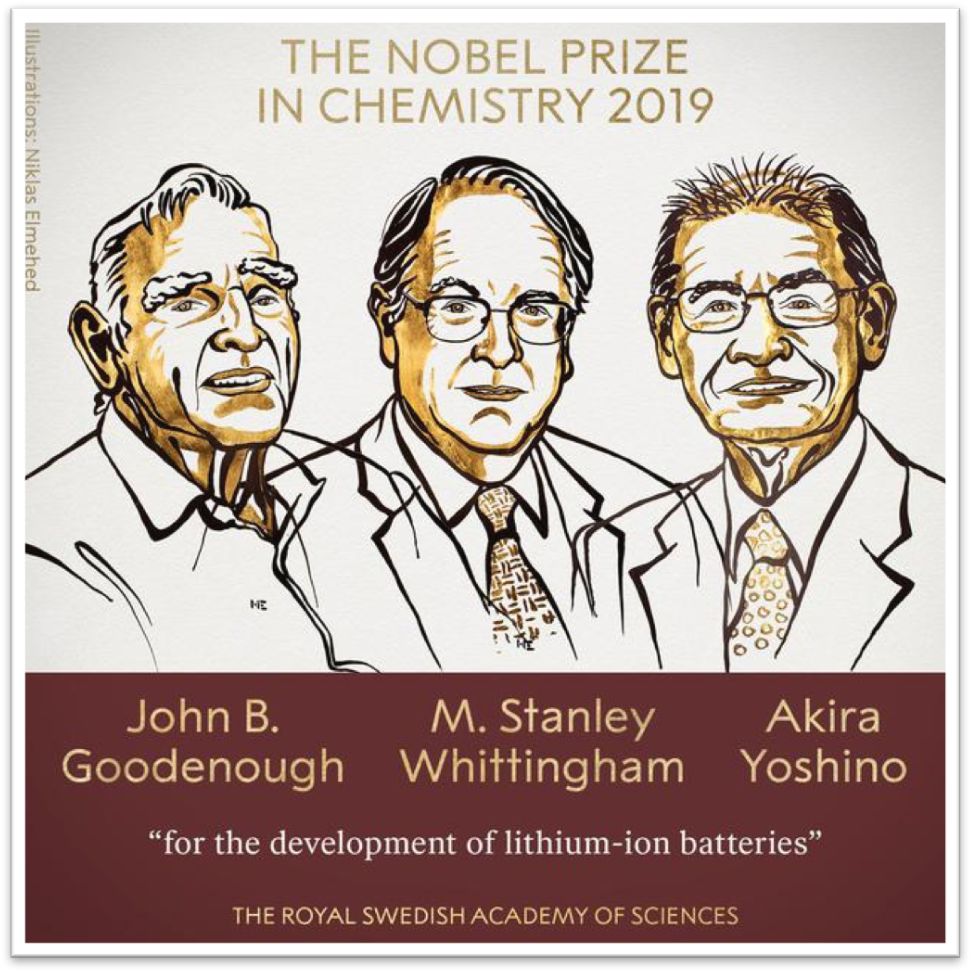

如果宇宙的奧秘令你感到距離遙遠(yuǎn),那么我們生活的環(huán)境,則實(shí)實(shí)在在的與我們每個(gè)人緊密相關(guān)。今年的諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)授予了約翰·古迪納夫(John B. Goodenough)、M·斯坦利·威廷漢(M. Stanley Whittingham)和吉野彰(Akira Yoshino),以表彰其在鋰離子電池發(fā)展上所做的貢獻(xiàn)。

2019年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)(圖源:nobelprize.org)

來(lái)自上海科技大學(xué)的林柏霖教授分享了他對(duì)此次諾獎(jiǎng)的理解:鋰離子電池在我們生活中已經(jīng)有非常多的應(yīng)用,特別是在移動(dòng)的終端,包括手機(jī)、筆記本電腦以及電動(dòng)汽車,而今年鋰離子電池能夠獲得諾獎(jiǎng),除了移動(dòng)終端的應(yīng)用之外,更是因?yàn)殇囯x子電池在新能源儲(chǔ)能方面的優(yōu)勢(shì),有助于淘汰化石能源。

近現(xiàn)代工業(yè)革命之后,人類開始大量排放二氧化碳,二氧化碳濃度的急劇上升,冰川融化,海平面上升以及各種極端氣候現(xiàn)象隨之而來(lái),全球變暖的嚴(yán)重后果正在逐步加劇。所以,逐漸減少、淘汰化石能源,尋找合適的新能源是一個(gè)自然的選擇,而想要解決新能源領(lǐng)域的間歇性瓶頸問(wèn)題,我們必須找到高效的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模儲(chǔ)能。

林柏霖認(rèn)為,鋰離子電池在新能源儲(chǔ)能方面的潛力,有望在應(yīng)對(duì)氣候變化方面帶來(lái)貢獻(xiàn),鋰離子電池今年獲得諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng),體現(xiàn)的正是在巴黎氣候協(xié)定的時(shí)代大背景下,國(guó)際社會(huì)和科學(xué)界對(duì)于氣候變化的主流共識(shí)與人文關(guān)懷。

林柏霖

機(jī)體感知與適應(yīng)氧的變化

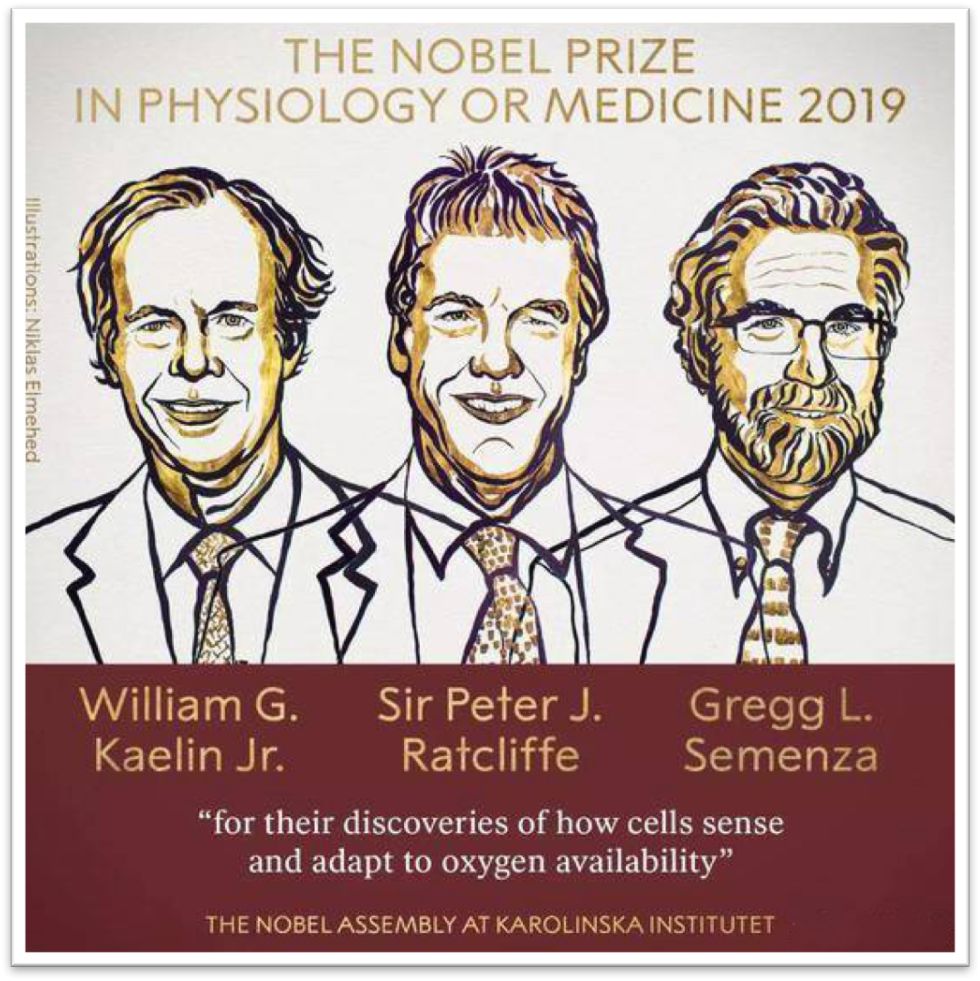

其實(shí),除了深邃的宇宙、變化的氣候,科學(xué)與日常生活最緊密的聯(lián)系就要數(shù)醫(yī)學(xué)了。今年的諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)授予了來(lái)自美英的三位科學(xué)家威廉·凱林(William G. Kaelin Jr),彼得·拉特克利夫(Peter J. Ratcliffe) 以及格雷格·塞門扎(Gregg L. Semenza),獲獎(jiǎng)理由是“發(fā)現(xiàn)了細(xì)胞如何感知和適應(yīng)氧氣的可用性”。

2019年諾貝爾生理或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)(圖源:nobelprize.org)

本次活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng),來(lái)自上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院的王婷教授分享了她對(duì)于今年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)的解讀。

王婷教授不僅是一名血液科醫(yī)生,還曾是今年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)獲得者塞門扎教授的博士后。她從專業(yè)的角度,帶來(lái)了“機(jī)體如何感知與適應(yīng)氧的變化”的科普?qǐng)?bào)告。

1995年,塞門扎發(fā)現(xiàn)了機(jī)體感知氧的一個(gè)重要因子——HIF,也就是缺氧誘導(dǎo)因子。當(dāng)氧氣水平很高時(shí),細(xì)胞中幾乎不含HIF-1α;當(dāng)氧氣水平低時(shí),HIF-1α的量會(huì)增加,它可以結(jié)合并調(diào)節(jié)EPO基因以及其他具有HIF結(jié)合DNA片段的基因。但是,氧含量是如何調(diào)節(jié)HIF-1α的呢?凱林和拉特克利夫?qū)⒛抗饷闇?zhǔn)了一個(gè)重要的結(jié)合蛋白。他們發(fā)現(xiàn),在正常的氧氣水平下,羥基會(huì)被加到HIF-1α的兩個(gè)特定位置,低氧狀態(tài)下HIF-1α的羥基化就受到抑制,也就是說(shuō),HIF-1α的基因激活功能受氧依賴性羥基化作用所調(diào)節(jié)。今年的三位諾獎(jiǎng)得主闡明了氧氣感應(yīng)機(jī)制,揭示了其工作原理。

在實(shí)際生活中,很多心血管病人受到缺血缺氧的困擾,嚴(yán)重的甚至威脅生命,了解了機(jī)體如何感知和適應(yīng)氧的變化,我們可以設(shè)計(jì)相應(yīng)的藥物來(lái)減少細(xì)胞的氧消耗;結(jié)合基因技術(shù),一些先天心血管發(fā)育不良的患者有望得到治療;尤其對(duì)于腫瘤患者來(lái)說(shuō),我們了解了腫瘤細(xì)胞的供養(yǎng)供血機(jī)制,也有助于設(shè)計(jì)藥物和治療手段,從而抑制腫瘤細(xì)胞增長(zhǎng)。

王婷教授指出,醫(yī)學(xué)研究的目的就是更深入的了解生理過(guò)程和病理過(guò)程,最終達(dá)到能夠治療疾病的目的。

王婷

普通人對(duì)于科學(xué)的熱愛,既來(lái)源于對(duì)自然的好奇,也包含對(duì)我們?nèi)祟惐旧淼囊环N關(guān)愛。1998年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)得主路易斯·伊格納羅曾表示,“摘取諾貝爾獎(jiǎng)的任何科學(xué)發(fā)現(xiàn)都不應(yīng)束之高閣,而應(yīng)普惠大眾。”如此看來(lái),貌似“高冷”的諾貝爾獎(jiǎng)離我們并不遙遠(yuǎn),它們正惠及著人們的生活。

科學(xué)從來(lái)不是位于金字塔頂尖自我陶醉的工具,諾獎(jiǎng)成果之所以偉大,不僅在于這些工作能夠沉淀于歷史,更重要的是可以幫助人類改變未來(lái)。

本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/35526.html

相鄰文章