飛檐翹角的老校門內(nèi),一間間現(xiàn)代化的教室整潔明亮;嶄新的塑膠跑道旁,兩棵古榕撐起一片陰涼……位于中山市員峰山腳的石岐張溪鄭二小學,是一座有70年歷史的學校。最早這所學校設在張溪村祠堂內(nèi),經(jīng)過更換校址,加固翻新,現(xiàn)在已經(jīng)成為廣東省義務教育標準化學校。

40年前旅港鄉(xiāng)親帶頭捐資重建學校

中山市石岐區(qū)張溪鄭二小學始建于1951年,校址原為張溪村內(nèi)的“梁氏宗祠”。1981年春,旅港鄉(xiāng)親香港新華集團董事長蔡繼有(1928—2007)先生返鄉(xiāng),帶頭捐資重建學校。在張溪村委的支持下,先后在張溪前進橫坑大街建起了教學樓、科教樓、教師宿舍及教學專用室。

蔡繼有先生為了感謝母親的養(yǎng)育之恩,新校用母親的名字“鄭二”來命名,這就有了現(xiàn)在的“石岐張溪鄭二小學”。石岐張溪鄭二小學坐落在員峰山腳,當年的老校門至今保留,大門琉璃瓦屋檐下有一幅黑白山水畫;走進門來,左邊有魚池假山流水,右邊有一座六角涼亭;再往里進,守在科教樓門口有兩尊石獅,這些都是建于上世紀八十年代的別致小景。

最初石岐張溪鄭二小學只是一所村里興辦的小學,有了各方的捐助,按照當時的標準,學校從校園環(huán)境到教室建設都算得上先進。但是歷經(jīng)30年時光流轉(zhuǎn),到2010年前后,學校的樣貌一直沒有太大的變化。

“沒有想到,中山還有這樣設施落后的小學”,校長戴織回憶她2010年剛來到石岐張溪鄭二小學的心情,簡直是“不可思議”。教室的墻面還是30年前的黃土墻;傳統(tǒng)鐵欄窗戶有的已經(jīng)生銹無法完全打開;教室的地板是水泥地面,多處裂痕而且不再光潔。學生運動的操場都是沙石鋪面坑坑洼洼,雨天積水,晴天塵土飛揚。更讓戴織沒想到的是,當時全校只有一個公共廁所。

實際上,石岐張溪鄭二小學所處的位置并不偏僻,就在中山老石岐內(nèi)。進入21世紀,老石岐也迎來新一輪發(fā)展,在學校2公里范圍內(nèi),星級酒店、購物商圈、大小樓盤雨后春筍般立起,越來越多的外來人口選擇在老石岐定居。但是在2010年前后,石岐張溪鄭二小學只有500多個學生。“不少居民雖然離得近,但是不愿意把孩子送到這里來讀書”,戴織說,其中一個重要的原因,就是學校的環(huán)境和設施過于陳舊,跟不上時代發(fā)展。

老校換新顏辦學規(guī)模擴大一倍

從2011年開始,在石岐街道黨工委、辦事處的支持下,戴織開始對學校進行修繕,首先要做的工作是對教學樓加固。“教室內(nèi)所有東西都要搬走,拆得只剩柱子”,戴織介紹,工程從地下開始,先對地基加固;接著是承重柱、承重梁,都要打進鋼筋,用鋼條包裹。要對全校教學樓加固,不是讓施工隊進場這么簡單,由于工程量大,無法在假期完工,等到開學后教室不夠,學校就要重新給學生分班,還有少部分學生要到附近的小學借班上課。“光是兩棟樓加固,前前后后就花了一年時間”,戴織說,“但是不管多困難,這件事一定要做,因為校舍安全,是保證學生安全的基礎”。

由于石岐張溪鄭二小學位于山腳,地勢低洼,校園內(nèi)坡度比較高,這導致兩個問題。一個是系統(tǒng)性的排水:一旦遭遇暴雨,校園內(nèi)就容易積水,而且污水和泥水很快會灌進周邊的居民家中,引來不少投訴。鋪設排污管道要破土深挖,“這個項目前后做了三次,現(xiàn)在算基本解決了”。另一個是校內(nèi)的操場不夠平整。“原來的操場兩頭的坡度超過了30°,非常不標準”,戴織說,為了解決這個問題,學校又花了很大功夫挖土填埋,現(xiàn)在操場的坡度已經(jīng)控制在10°左右。

校舍安全得到改善后,石岐張溪鄭二小學的環(huán)境也進一步美化,“從門窗到黑板,從地面到墻壁,學校里沒有一個地方動過”,戴織笑稱。為了方便家長接送,學校后來又新開了一扇門,進門后,一條嶄新的風雨走廊一路延伸,既能遮陽避雨,也是學生們靜坐休憩的場所;在長廊轉(zhuǎn)角處還設立書架,擺放著各類書本供學生閱讀。教學樓內(nèi),各類多功能室一應俱全:電腦室,美術室、書法室、圖書室、舞蹈室……校內(nèi)原來單調(diào)的水泥樓梯也被涂上七彩的顏色,拾級而上,仿佛在彩虹上行走。

2014年,石岐張溪鄭二小學被評為廣東省義務教育標準化學校。緊接著,在各級支持下,學校租賃了隔壁一棟工業(yè)樓,辦學規(guī)模也進一步擴大,從原來的18個班擴充到25個班,現(xiàn)在已經(jīng)有學生1200余人。

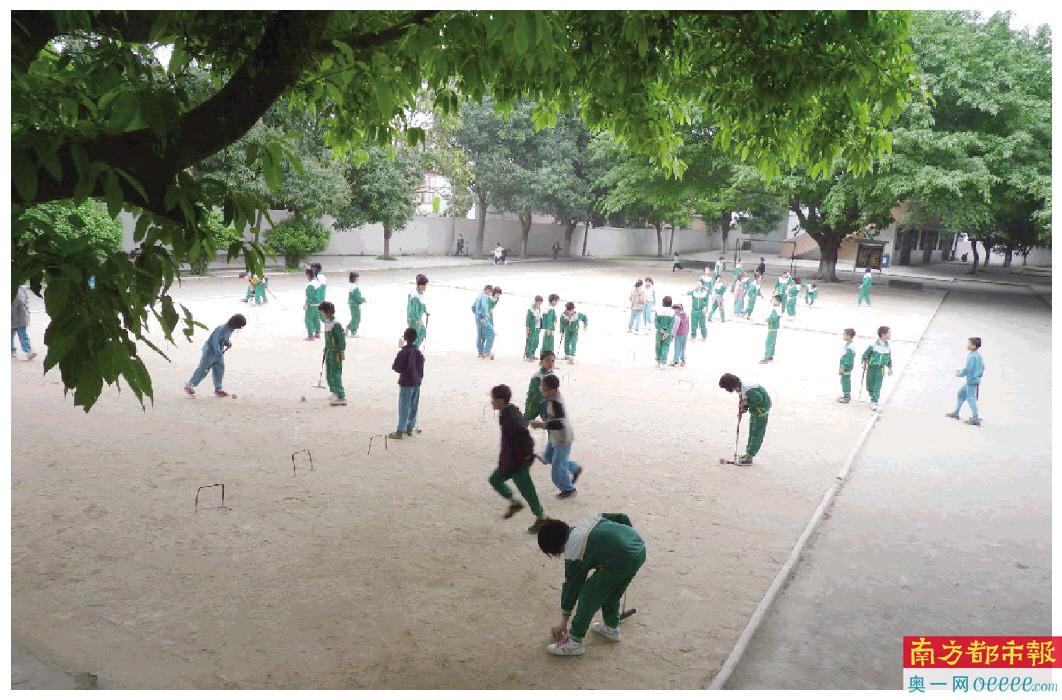

三年級以上均開設門球課

經(jīng)過近10年發(fā)展,石岐張溪鄭二小學逐漸形成了自己的辦學特色。門球是在平地或草地上,用木槌擊打球穿過鐵門的一種室外球類游戲,又稱槌球。門球起源于法國,20世紀30年代傳入中國。張溪鄭二小學多年來堅持把門球運動作為學生的必修課,2006年10月,學校成立中山市第一支青少年門球隊,此后多次捧回各種獎項。現(xiàn)在,學校三年級以上都開設了門球課,門球已經(jīng)成為學校優(yōu)勢體育項目。

由于門球沒有肢體沖突,相對比較安全,往往被認為是屬于老年人的活動項目。“這樣的認識過于片面”,盧澤輝是張溪鄭二小學第一批參賽的門球運動員,曾經(jīng)代表國家隊參加世錦賽,打敗衛(wèi)冕冠軍取得世界第三的好成績,現(xiàn)在他回到學校成為一名門球教練。“實際上,每一次如何擊球,都考驗運動員的思維能力和判斷力,需要提前布局謀劃。”

成為一名教練后,盧澤輝首先思考的問題是,如何讓學生們熱愛這項運動,其次是如何快速提高技術水平。盧澤輝憑借十幾年累積的技術和戰(zhàn)術思維進行教學,他希望隊員能夠在小學階段,在三四年時間里多消化吸收。在盧澤輝等教練的指導下,石岐張溪鄭二小學已經(jīng)連續(xù)4年獲得廣東省青少年門球錦標賽冠軍。

學校的校訓是“做最好的自己”,這也是盧澤輝在賽場上經(jīng)常跟隊員說的一句話。“其實無論賽場上還是考場上,學校里還是走出學校,我們都希望學生能不斷突破自己,超越自己”,盧澤輝說,一個孩子如果能保持不斷追趕的姿態(tài),終身運動、學習,都能成就自己獨特精彩的一生。

堅持祭掃革命烈士紀念碑

歷經(jīng)70年風雨,石岐張溪鄭二小學的校園環(huán)境、辦學規(guī)模、教學水平等,都發(fā)生了很大變化,但是這里也有一直不變的傳承。每年三四月間,學校都會組織學生前往校門外一路之隔的張溪村革命烈士紀念碑,緬懷先烈。

這座紀念碑立在山腰間,是為了紀念張溪村曾參加中國民主革命和抗日戰(zhàn)爭所犧牲的革命烈士和鄉(xiāng)賢而建,“革命英烈紀念碑”幾個字是廣東人民抗日游擊隊珠江縱隊第一支隊長歐初所寫。

據(jù)記載,在抗日戰(zhàn)爭期間,中山人民在中國共產(chǎn)黨的領導下成立了珠江縱隊,建立了五桂山抗日根據(jù)地。1938年,中共張溪黨支部成立,同年年底建立張溪鄉(xiāng)抗先隊。抗先隊人數(shù)最多的時候達到150多人,在日機轟炸石岐時,中共張溪支部積極組織抗先隊員前往被炸的地方搶救傷員、撲滅火場;幫助守軍挖戰(zhàn)壕、公路,阻止日軍入侵。

“前事不忘后事之師,革命先烈的事跡值得被后人世代銘記”,戴織說道。今年3月,石岐張溪鄭二小學黨支部又開展“傳承紅色基因,弘揚時代精神”祭掃張溪村革命烈士紀念碑活動。“每年的祭掃,都是一種精神傳承,要讓一批又一批的學生知道,我們從哪里來,我們?yōu)槭裁磰^斗!”

實際上,每一次如何擊球,都考驗運動員的思維能力和判斷力,需要提前布局謀劃。無論賽場上還是考場上,學校里還是走出學校,我們都希望學生能不斷突破自己,超越自己。——張溪鄭二小學門球教練盧澤輝

采寫:南都記者 呂婧 攝影:南都記者 吳進

本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/32904.html

相鄰文章